荆棘冠冕

作者:思項羽

耶穌的“十架之難”,根據福音書作者們的記載,包括一系列的酷刑。從禮拜四深夜他在客西馬尼園被逮捕,到次日清晨九點左右被釘上十字架,耶穌至少曾在三個不同的地點被提審:分別是猶太大祭司該亞法的府上;猶大分封王希律安提帕的住所;以及最後被定罪並處死的羅馬總督彼拉多所駐的軍營。在他被釘上十字架之前,他所遭受的刑罰包括被掌刮、杖擊、吐唾沫、鞭答、戴荊冠、和背十字架等。

羅馬兵丁強迫耶穌戴“荊冠”,是一個看似偶然的,突發小插曲。(註一)因為耶穌曾當着猶太大祭司該亞法和羅馬總督彼拉多的面,承認自己是“以色列的王”,是彌賽亞, (註二)這就極大地冒犯了許多人。那些在現場負責看守的羅馬兵丁,因此也臨時為他“就地取材、量身定製”了這件獨一無二的“王冠”。雖然聖經是以極其樸實的白描記敘說:“士兵用荊棘編作冠冕給他戴上”,但是透過聖經作者這種平白的直述,我們還是不難揣摩到羅馬兵丁這個行為背後的潛台詞:一個即將被極刑處死的卑賤的犯人,怎麼還敢聲稱自己是至高的君王,是救世主?這豈不滑稽可笑之至嗎?

這原本是一個沒有什麼意義的“小道具”,誰也不會想到它日后會成為基督教一個重要的符號。與十字架類似,“荊冠”也是一個神聖的象徵(見左圖):它代表耶穌既是那位至高無上的“救世主”,同時也是一位卑微受苦的“僕人”。它的符號意義,在於深刻而直觀地表達出了耶穌生命中,一些看似完全矛盾的“反合”特質:譬如榮耀和屈辱、大能與卑微、永生與死亡等。

這原本是一個沒有什麼意義的“小道具”,誰也不會想到它日后會成為基督教一個重要的符號。與十字架類似,“荊冠”也是一個神聖的象徵(見左圖):它代表耶穌既是那位至高無上的“救世主”,同時也是一位卑微受苦的“僕人”。它的符號意義,在於深刻而直觀地表達出了耶穌生命中,一些看似完全矛盾的“反合”特質:譬如榮耀和屈辱、大能與卑微、永生與死亡等。

如果當年羅馬的兵丁,沒有“一時興起”,給耶穌戴這頂“荊冠”,或者耶穌不是戴著它死於十字架的話,那麼今天的基督教,會是什麼樣子呢?這是一個有趣的問題。設想一個頭上沒有荊棘冠冕的耶穌?這可能嗎?雖然歷史不可能“假設”,但有一點可以肯定:少了這頂荊冠,上帝的救恩就會一個缺了角的玉璧那樣,令人遺憾。我們真的無法想像一個沒有人類至羞、至殘、至痛的苦難經歷的“救世主”。

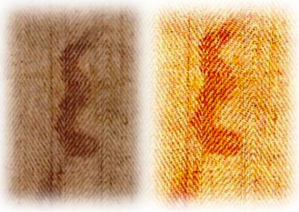

無獨有偶,裹屍布男人头部的前後,亦有許多刺目,凝固的血流痕(見右圖),和耶穌被戴“荊冠”遭遇看上去極其吻合。這些血痕,或明或暗,或細或粗,各有不同。它們的數目,依據美國醫學家S.羅丹特博士(Dr. Sebastiano Rodante)估計,加起來至少有30道之多。 (註三)但它們流淌的方向,都明顯遵循地心引力的原裡,有一個自上而下的,自然的走勢。傳統上,絕大多數基督徒想到“荊冠”,總是將它和一個“中空”的花圈聯繫在一起,但是裹屍布男人頭上的這些血痕,卻更像是一只“倒扣的碗”(見左下圖)- 也就是說,出血點不僅包括前後额,甚至還包括了颅顶的部位。只不過是:他前額的血痕,大多數形狀都極其清晰,邊緣規整(譬如左眉上方的那道呈“倒3”形的粗大血流痕)。但後腦的血渍,卻因為和頭髮粘連在一起,而呈模糊的“片”狀 。可能有極多的出血,是被掩蓋在頭髮之下,而無法被目睹。(見右下圖)

當然,人們首先會感到好奇和懷疑的第一個問題是:這些血流痕,真的是自然,而非人為製作的嗎?接下來,人們還有可能會問的第二個問題是:即便這些血流痕是真實的,有什麼樣的證據,顯示這起事件發生的時間是公元一世紀,地點是在巴勒斯坦地區呢?而就算以上的這兩個難題都有了完美的解答,人們也還是可以發現:最終也是最難的一個問題在於:這些血痕,如何與“耶穌戴荊冠”的聖經記載相對應?有沒有可能,這是另一個在歷史上完全沒有留下任何蛛絲馬跡的“無名的犧牲者”?他也是一個真人,他也曾同樣戴荊冠,被人釘死在十字架上?

百年間,不少西方著名科學家試圖解開其中的謎團。撇開其它領域不計,僅就醫學一項而言,針對這些血跡的生理、解剖特徵,曾公開發表過相關研究報告的醫學博士和生理學家,就不少於24位以上。 (註四)根據美國刑事律師安東報告,這些科學家一致肯定:包括頭部在內,實際上全身的血流痕,都是身體傷口“直接接觸亞麻布所留下的”,它們具有“解剖學上完美無瑕的特徵”。 (註五)換句話說:這些血跡,都不是使用某種“工具”,進行塗抹或繪製,所留下的結果。

最早對這些血流痕進行觀察研究的著名西方學者,當然首推30年代著名的巴黎外科醫生巴貝特。他所取得的最大成就,就是從生理學和解剖學的角度,證明这些血流痕,在細節方面的完美和精確無誤的程度,已經遠非任何藝術家的想像力所能企及。此外,依靠辨別血跡的生理特徵,巴貝特告訴讀者很多他們肉眼所看不見的“隱藏的故事”。

比如,對比裹屍布男人前、後腦的血跡,我們會發現他後腦的出血,要比前額多很多。但前額的血流痕,其邊緣,卻比腦後的更清晰。(譬如左額上方,那一道“倒3“型的血流痕)這是為什麼呢?巴貝特指出:這是因為十字架上的受刑人,為了保持呼吸,必須不停地挺身仰頭所造成的。每一次仰頭,荊冠就會觸碰到十字架。荊刺也會反复、不停地刺戳他的頭顱,越扎越深,出血也不會停止。最終,大量的出血就和頭髮粘連成一片。 (註六)

而前額的出血,相對來說就比較緩慢。血流從靠近髮根的地方開始往下流淌,中途會因碰到額上的皺紋,或荊刺的阻礙,而出現略向左或向右側的偏離。同一處傷口的出血,會在底部形成凝結,並且漸漸增厚、變粗,最終干固。因此,前額部分的血流痕,其邊緣就特別鮮明,輪廓突出。巴貝特強調,像這種只有醫生才明白的血液凝結的生理學特徵(Physiology of Coagulation),一個藝術家無論如何是不可能想像得到的。(註七)

人們或許還有發現:這些血流痕的顏色,有些特別鮮明,另一些則比較晦暗。這又是為什麼呢?這是否和出血時間的長短有關?還是另有別的原因? 巴貝特沒有特別解釋這個現象,但是後來的許多醫生和生理學家們都一致同意:這是因為人的頭顱頂端,動/靜脈血管的分佈極其豐富,(見左圖)如果某個傷口的位置,剛好位於一個動脈血管之上,那麼出血就會顏色呈鮮紅,但如果另一個傷口的位置,恰位於某根靜脈血管之上,則血流會呈暗紅色。美國弗州联邦政府律师法兰克.崔立比(Frank C.Tribbe)在他的書裡指出:(註八)

人們或許還有發現:這些血流痕的顏色,有些特別鮮明,另一些則比較晦暗。這又是為什麼呢?這是否和出血時間的長短有關?還是另有別的原因? 巴貝特沒有特別解釋這個現象,但是後來的許多醫生和生理學家們都一致同意:這是因為人的頭顱頂端,動/靜脈血管的分佈極其豐富,(見左圖)如果某個傷口的位置,剛好位於一個動脈血管之上,那麼出血就會顏色呈鮮紅,但如果另一個傷口的位置,恰位於某根靜脈血管之上,則血流會呈暗紅色。美國弗州联邦政府律师法兰克.崔立比(Frank C.Tribbe)在他的書裡指出:(註八)

“他们(译者按:指多位科学家,巴贝特;美国的犹太血液学家爱伦.爱德勒;法医弗雷德里克;和法医罗伯特.巴克林等)在观察之后得出一致的结论:额头上每一道的血流都有独特的特征,或动脉,或静脉,与荆棘所扎入之处的血管类型完全一致。他们指出:由于心脏的的脉动,动脉血从伤口快速涌出,极易于识别。相反的是,静脉的血更厚,血流更缓,更平稳,也更快凝固。而罗丹特博士的观察则更令人惊奇,他指出我们对人体动脉,静脉两套血液循环系统之间差异的认识,最初的发现乃是始于1593年,由安得里亚.凯斯皮洛最早提出。因此这个事实再次说因此这个事实再次说明,裹尸布影像上秘藏的这些资讯,中世纪或更早前的一个艺术家或伪造者,根本不可能知道。”

以那道著名的“倒3”型血流痕來說(見右圖),它本來應該是垂直下落的,但什麼卻呈現這種獨特的彎曲路徑?而且為什麼它的邊緣,輪廓如此鮮明突出?一位有20多年裹屍布研究經驗的美國醫生吉爾伯特.拉沃伊博士 ( Dr.Gilbert.S.Lavoie), 曾經做過過數組有趣的類比試驗,結果他發現:沒有凝結的新鮮血漬,不會產生類似的效果。它們雖然可以被轉移到裹屍布上,但所形成的“血印”,邊緣卻相對模糊,暈散。遠不如這道“倒3”血痕那樣清晰。(註九)

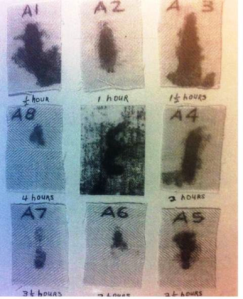

要形成這樣的血痕,拉沃伊博士發現:必須是在出血之後,1.5-2小時的這個“最佳時間段”內。因為從人體釋出的血液,會在半小時之後,出現“血凝”和“血清”分离的現象。红血球會将淡黄色的血清释出,聚结在血凝块的周围。 使其既湿润,又不至于过分稀释。這時如果将亚麻布覆盖到血跡上的話,那麼轉所形成的血印,就會出現類似效果(見左圖)。但流出人體超過兩小時以上的血液,由於乾固,就完全無法被布料纖維所吸收。(註十)

拉沃伊博士指出:人的太陽穴和頭皮上,有一個極其敏感的神經網絡。荊刺引起劇痛,會使額上的肌肉因“緊缩”(Spontaneously Contract)而出現數道皺紋。血流遇到這些皺紋,會被迫改變流向,形成我們所見到的這種“倒3”的弧形。(註十一)而根據這道血痕所特有的清晰度來看:它是在男人死後很短的一段時間內被印在裹屍布上的。從它滲出,到接觸裹屍布,大概不會超過2小時。(註十二)而圣经记载:耶稣从断气到被埋葬,其间隔,也恰好是2-3个小时!(註十三)

當然,或許有人還會質疑:除了荊棘,這些傷口是否有可能是其它的物體所造成的? 畢竟,上述所有的這些科學家,他們除了證明這些血跡具有真實的人體生理特徵之外,只能從“排它率”角度,推斷出“荊棘”是造成這些傷口的一個“最有可能”,也是最合理的原因。儘管如此,毋庸置疑的是:這些科學家們所注重的,是“尋求驗證”,而不是“尋求物證”。

但是這種情況,在上世紀70年代中期之後發生重大改變。瑞士植物學家和刑偵學家馬克斯.佛雷(Max Frei), 以及後在的其他多位學者,在植物性領域內的重大發現,卻使得裹屍布的研究,首次獲得包括植物花粉、植物殘渣、和植物影像在內的三大“物證”體系。裹屍布男人的“荊傷”,從此,就不再是僅僅“合乎邏輯”而已。

佛雷的專業,是依靠植物花粉的鑑別,來發現犯罪嫌疑人的行踪。花粉很小,無法用肉眼察覺,它们或者依靠風、或者依靠小鳥作傳播媒介(見右圖)。世界上任何一個地區,都有有其獨一無二,在別處沒有的植物。比如某些生長在巴勒斯坦地区的植物,在土耳其或欧洲就不可能生長,反之亦然。花粉隨風飄散,會粘到人的衣服纖維內。因此,刑偵學家用顯微鏡找到這些花粉,就可以判定一個嫌犯過去的所到之處。

花粉在乾燥環境下,可以歷經數千年而不朽.因此從理論上來說;都靈裹屍既然來自巴勒斯坦地區,那麼在它的纖維當中,就必然藏有當地所特有的植物花粉,這是毫無疑義的。反過來說:如果在它的纖維當中,根本查不到任何巴勒斯坦花粉踪跡的話,那麼,都靈裹屍布的真實性,也就等於被判了死刑。但是,一直到佛雷之前,並沒有任何科學家試圖從這個角度入手,來審視裹屍布的真偽。

佛雷的發現和成果,筆者這裡引用英國學者爱恩.威尔逊的報告(註十四):

他确认出不少于58种不同的植物的花粉。其中有些植物的花粉是来自欧洲,但其中却有高达67%,即33种的植物,是来自巴勒斯坦和鄰近的土耳其地区。这些植物都不是生长于欧洲。 除了在地中海附近的盐碱地里可以找到之外,世界其地区并无它们的踪影。如地中海柽柳(Tamarix)、碱蓬(Suaeda)和蒿(Artemisia)。

佛雷果然,在裹屍布中發現了大量巴勒斯坦地區特有的植物花粉,其中包括一種僅僅生長在耶路撒冷附近的荊棘植物“Gundelia tournefortii”(見左圖)。佛雷本人,雖然不幸於1983年死於突發性心臟病,沒有機會完成他的這項研究,但後來的多个國家的植物學家和古花粉學家,包括一些十分保守的科學家在內,都在不同程度上肯定:裹屍布裡面,的確存在大量來自耶路撒冷,不可能由風媒所傳播的植物花粉。(註十五)當然,最嚴謹的說法是:都靈裹屍布在1357年之前,的確曾經在歷史上的“某一個時期”內,在耶路撒冷公開駐留過。

佛雷果然,在裹屍布中發現了大量巴勒斯坦地區特有的植物花粉,其中包括一種僅僅生長在耶路撒冷附近的荊棘植物“Gundelia tournefortii”(見左圖)。佛雷本人,雖然不幸於1983年死於突發性心臟病,沒有機會完成他的這項研究,但後來的多个國家的植物學家和古花粉學家,包括一些十分保守的科學家在內,都在不同程度上肯定:裹屍布裡面,的確存在大量來自耶路撒冷,不可能由風媒所傳播的植物花粉。(註十五)當然,最嚴謹的說法是:都靈裹屍布在1357年之前,的確曾經在歷史上的“某一個時期”內,在耶路撒冷公開駐留過。

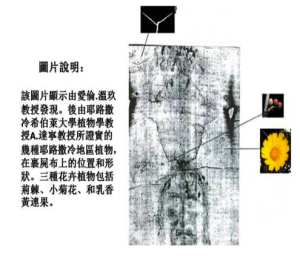

如果說佛雷所發現的花粉,類似於法律上的“旁證”材料的話, 那麼德国的物理教师奥斯瓦尔德.斯玖尔曼(Oswald Scheuermann)和美国杜克大学医学院教授爱伦.温玖博士夫妇(Alan & Mary Whanger),1983年之後的發現,則可以更進一步被稱為“直接證據”。這一年,二位科學家依靠电脑图像的分析和对比:首次報告,在都靈裹屍布人物影像附近,發現包括荊棘在內,多達28種不同植物和花卉的的影像。

“裹尸布上的花卉图像是细致而准确的。在裹尸布人物的右胸和肩膀的地方,在一个仅仅15厘米半径的的范围内,我们可以看到4个这样的图像。其中的一个,是一种以色列特有的植物叫“Zygophylum dumosum”,它的花和好几辨的叶子。这种植物仅仅生长于死海地区。另一个图像是植物Hyocyamus的准确形状,不仅显示了它的叶脉结构,同时还显示出它十六毫米长,宽1毫米的笔状花柱,和一个2毫米长的柱头相连(接收花粉的部分);另一种就是多刺的,叫“Gundelia tournefortii”的尖蓟的花部的形象。”(註十六)

愛倫教授特別肯定地認為:“這個部位,經過強化之後的3D立體圖像顯示出一個很大的帽狀的結構,由好些叫做“Gundelia”的荊棘做成,它們的莖部被捆綁在一起組成一個“帶刺的冠冕”。同時還有另一些不同的荊棘,例如一種叫“Rhamnus Lycioides”的,它的影像同樣也可以在裹屍布上看到(見下圖)。說明這可能是第二頂這樣的“荊棘冠冕”。它們都被從死者的頭部上取了下來,放置於右邊肩膀的位置。由於在歷史上,我們從來沒有發現有第二個人曾經被戴上這樣的“荊棘冠冕”,它們非常清楚的指證出裹屍布上的這個男人,就是被釘十字架的耶穌。”(註十七)

這是一個孤立、偶然的發現嗎?另一位美国考古研究学者保羅.麦罗尼(Paul Malony)幾乎同時,也在裹屍布上發現了一种叫仅仅生长于巴勒斯坦地区, 叫“粉红岩玫”的花卉 (Cistus creticus) 的影像。但出於一種謹慎的專業態度,麦罗尼邀請另一位著名的古花粉和古植物研究学者,欧密尔.达豪博士(Dr. A. Orville Dahl )對自己的發現進行驗證。而后者向他证实:这些花粉和花卉影像,的确来自耶路撒冷附近,一點沒錯 !(註十八)

這是一個孤立、偶然的發現嗎?另一位美国考古研究学者保羅.麦罗尼(Paul Malony)幾乎同時,也在裹屍布上發現了一种叫仅仅生长于巴勒斯坦地区, 叫“粉红岩玫”的花卉 (Cistus creticus) 的影像。但出於一種謹慎的專業態度,麦罗尼邀請另一位著名的古花粉和古植物研究学者,欧密尔.达豪博士(Dr. A. Orville Dahl )對自己的發現進行驗證。而后者向他证实:这些花粉和花卉影像,的确来自耶路撒冷附近,一點沒錯 !(註十八)

這位美國賓州大學的古植物學教授,發現佛雷的標本裡面,至少有38種,是僅僅依靠鳥類傳播的花粉。由於它們根本不依靠風力,因此都靈裹尸布上這些花粉的存在,就只有一種可能的解釋:那就是這些植物或花卉,曾經直接和裹屍布接觸過。根據這一點,達豪教授提出來一個保守,但與溫玖教授類似的看法:即在歷史上的某個時期,鮮花曾經被採下,置放在裹屍布之內。好像故意為了印證他們的這個結論:1988年八月,在一次有20不同的科學家參與的聚會上,科學家們更進一步證實,在佛雷的樣品中,發現了植物和花卉殘留物 – 譬如花絲和花藥!(註十九)

現在只剩下最後一個問題:為什麼這些荊棘,也和逝者一起埋葬到墳墓裡面?是出於什麼動機和目的?這樣的葬俗,是否符合公元一世紀時,猶太人法律和習慣?縱觀世界很多其它的民族,普遍未見將那些帶血的遺物,和死人同埋的習慣,為何裹屍布的男人,卻不是這樣?

英國的學者爱恩.威尔逊,美國的艾倫.溫玖博士和吉爾伯特.拉沃伊博士等許多研究者,在考察了聖經的記載、(註二十)犹太的殡葬法、並请教了资深的犹太学者之后, 都不約而同地給出了一個令人信服的答案就是:這恰恰好就是猶太的法律所規定的葬儀,(註二十一)任何死於暴力或大量出血的人(包括十字架的犧牲者),其葬禮,都必須不同正常人。這其中包括:

- 他們的尸体不可以被清洗;(因此裹屍布男人身體上有大量血跡)

- 身上不能穿上特殊的葬服和葬帽;而必须严格依照他们死时的模样被埋葬(因此他入殮時也沒有着壽衣);

- 不可将帶有死者血迹的遗物毁坏或丢弃,而必须一起埋葬;(因此“荊冠”必須和死者同埋)

- 死者不可以用分开的裹屍布包扎,而必须使用一块完整的亞麻布,从头到脚覆盖起来,如同装在一个信封里。(這個就不必贅述了)

這些奇怪,不为外人所知的犹太人葬俗的背後,隱含一個極其重要的猶太教信仰:血液就是人的生命。因此必須妥善安葬一切帶有逝者血跡的遺物,這樣,當末日復活的時候,死者便可以重新找回自己的生命。(註二十二)這些荊棘,如果不是沾有逝者血跡的話,將它們與死者同埋,當然就沒有任何意義。

另外,從拉沃伊博士所提供的實驗證據來看:逝者所戴的荊冠,必須是在他安葬被批准之後,才被取下的。這時候,由於荊刺被突然拔出,大量的鮮血,會立刻從頭上的洞口裡湧出。而埋葬他的人,還須花費大約半小時以上的時間,先拔除掉他手和腳踝部的釘子,才有可能將他的遺體,從十字架上卸下,放平。這期間,這些出血痕,會慢慢凝結成血塊。接下去,埋葬者將遺體移送至洞穴的墓床上之後,在大約不到一個小時的時間內進行包裹,和追思儀式。這又恰好讓這些尚未完全幹固的血痕,得以清晰地印留到裹屍布上。

巴貝特、佛雷、艾伦夫妇、拉沃伊博士、和麥羅尼博士等諸多學者,長時間,跨地域和跨學科的“接力式研究”,本身已經具備無可辯駁的客觀性和權威性。然而,後來的另外二位科學家:以色列希伯莱大学的植物学博士阿维农.达宁(Dr. Avinoam Danin)博士,和以色列文物局考古学家乌里.巴鲁克博士(Uni Baruch)的加入,卻使得前面的這些研究,顯得更加具有說服力。他們的猶太人身份;非基督教信仰;和專業成就,讓懷疑論者不能以“信仰立場”的理由,來質疑這項研究的公正性。

簡單地說:达宁和巴鲁克博士用了好几年的时间,仔细地验证了佛雷、艾伦夫妇和其他人的研究结果,然後在1998年,正式予以公佈发表(註二十三)。筆者这里摘录其中的一部分如下:

“在這之前,物理學家歐.斯久爾曼所作的局部放電實驗研究,已經得到了與裹尸布上的花卉圖像非常類似的影像。已經有近30個不同品種的花卉影像,從裹尸布的圖像裡面被確認。這個結果,和瑞士顯微法醫馬克斯.弗雷博士,的最初的研究,有非常重要的連結。弗雷博士,曾經分別於1973年和1978年期間,使用“膠帶粘取”的方式,從裹尸布上提取了很多樣品。后來他在這些樣品帶上,發現了許多花粉,並初步確定它們屬於屬於58種不同的植物,它們都是生長在近東一代的。 其中有一種叫,“Gundelia tournefortii”的荊棘,是在裹尸布人物的腦部右側的影像附近被發現的。”

“另外,以色列文物局烏裡.巴魯克博士,是一位以色列花卉學的碩士和博士學位獲得者,古代花粉與植物的研究的專家,他分析了弗雷1973年膠帶花粉標本的絕大部分,和25片1978樣品中的十片,他總共審查了165個花粉顆粒,其中有45個花粉粒子(大約佔27.3%)就是這種被稱為“Gundelia tournefortii”的 荊棘。”(註二十四)

“在另一些樣品帶裡,他在一個面積大小隻有5×1厘米的樣品上,發現 超過10顆的這種植物的花粉粒子。如此密集的數量,即便巴魯克在巴勒斯坦的朱迪亞山和朱迪亞沙漠不同地點收集“花粉雨”的時候,也從從未在同樣大小的范圍內,發現超過1顆或2顆這樣的花粉粒子。裹尸布所發現的這種植物的影像,以及如此密集的花粉,証明它們是在開花的情況下被放在裹尸布中的,而不是通過風媒所累積下來的。而 Gundelia tournefortii這種植物,在以色列開花的季節是從每年的2月(在半沙漠的溫暖地帶)至5月這一段時間(耶路撒冷)。因此我們就可以証實些植物被放置在裹尸布內的時間。另外,Gundelia tournefortii這種植物隻生長在近東,因此裹尸布也隻可能來自近東。”(註二十五)

“就我這樣一個植物學家來說,近東地區作為都靈裹尸布的來源地,其真實性是通過裹尸布上“Gundelia tournefortii”的花粉粒子,和“Zyphphyllum dumosum”的葉片及花朵影像而被確認的。其它重要的植物發現,如發現大約200顆果實,來自2-3類個地中海乳香黃連樹,蘆葦和、蘆竹。這些我會用圖像來描述。通過使用我自己制作,有90000以上不同植物分布地帶資料的數據庫,裹尸布上所發現的這些植物的種類和花粉,它們最適合生長地點,目前已經被確定出來是在耶路撒冷以東和以西大約10-20公裡地區內。它們共同開花的季節,大部分是在春天,也就是 3月和4月。”(註二十六)

行文至此,我們可以肯定地說:對於某個單一的科學實驗結果,人們當然可以用“誤差”來質疑其是否屬實,但如果多項,多學科的研究,均指向同一結論時,“誤差”就不再能稱為是一個正當的質疑。同理,對於裹屍布男人額上的這些血痕,如果生理、花粉、植物學等多方面的研究結果,都與聖經所記耶穌受難的細節不謀而合的話,那麼,說他是耶穌,或說他不是耶穌(而是另一位“不知名”的中世紀的犧牲者),這二種推論中,那一種更合理,也更站得住腳呢?讀者們可以自己去決定。

大多數學者都同意,耶穌被戴荊冠這個細節,就一个历史人物的真實性而言,其意義的確是十分重大,無可取代。因为这是一个独特的环境中,一个独特的人物身上,所发生的一个独特的经历。它超越人类的理性和想象力,也不可模仿。虽然罗马帝国时代,死于十字架酷刑的不乏其人,但死于十字架,又戴着荆冠者,正如皮爾斯.巴貝特博士;溫玖.愛倫教授和其他學者所指出的那樣:除了耶穌,歷史上再无第二例。(註二十七)

參考

註一:《馬可福音》十五章17说:“他們給他穿上紫袍、又用荊棘編作冠冕給他戴上”;《約翰福音》十九章1-2的描述也相同:“當下彼拉多將耶穌鞭打了。兵丁用荊棘編作冠冕、戴在他頭上、給他穿上紫袍”。

註二:根據聖經四福音的共同記載,耶穌被判死刑,乃是因為他自稱“猶太人的王”。見馬太福音二十七章37節:“ 在他頭以上安一個牌子,寫著他的罪狀,說:‘這是猶太人的王耶穌’”;馬可福音十五26節:“在上面有他的罪狀,寫的是:‘猶太人的王’”;路加福音二十三章38節:“在耶穌以上有一個牌子(有古卷加:用希臘、羅馬、希伯來的文字)寫著:‘這是猶太人的王’”;約翰福音十九19節:“ 彼拉多又用牌子寫了一個名號,安在十字架上,寫的是:‘猶太人的王,拿撒勒人耶穌’”。

註三:Mark Antonacci:同上;P.14.

註四:同上.馬克.安東納奇(Mark Antonacci)在他的著作裡面,非常完整地提供了這24位醫學家的名字和專業領域,有興趣的讀者,可以參考他所著上列著作,Pp.14-17.

註五:馬克.安東納奇:同上。

註六:皮爾斯.巴貝特:P.86。

註七:皮爾斯.巴貝特:Pp:86-87.

註八:Frank C.Tribbe(法兰克.崔立比) :“耶稣的画像?”(Portrait Of Jesus?):“They are able to conclude with absolute certainty that each discernible rivulet of blood shows distinctive characteristics of either venous flow or arterial follow in every case correct for the location of the thorn-puncture from which the rivulet starts. They pointed out that arterial blood flow is always to be distinguished by the spurts of blood that emerge from a wound due to heart pulses; conversely, the thicker venous blood flow is slow and steady and coagulates more quickly. More striking is the observation of Dr. Rodante that knowledge about the circulation of human blood and the difference between arterial blood and venous blood was discovered only in 1593 by Andrea Cesilpino, thus demonstrating once more that the shroud images contain data that could not possibly have known to an artist or gorger in the Middle Ages of earlier”; Published by: Puragon House; St.Paul, USA; 2006; P.99.

註九:Gilbert R.Lavoie, M.D.: ‘Tangible Evidence That Jesus Rose From the Death ”;出版:Thomas More An RCL Company; 美國德州;2010年初版;Pp.97-108

註十:Gilbert R. Lavoie M.D:同上;P.104。

註十一:見Gilbert R. Lavoie M.D: 同上。很多科學家都有同樣的結論:譬如Ian Wilson所引用的英國醫生Dr.Willis的結論;見: “The Shroud Fresh Light On the 2000 Year-Old Mystery ”; Transworld Publishers 出版;英國倫敦;2010年; Pp.62-63;美國醫生羅丹特(Dr S.Rodante)的研究;見M.Anonacci: 同上;P.26;丹麥法醫 N.Svensson 及法國醫生T.Heimburger 合著研究報告: “Forensic aspects and blood chemistry of the Turin Shroud Man” ;發表於“Scientific Research and Essays”; Vol. 7(29), pp. 2513-2525, July, 2012;P.10.

註十二:Gilbert R.Lavoie, M.D.: 同上;P.108.

註十三:耶穌斷氣的時間是在“申初”,也就是下午3點。而遺體則是在同一天的下午5點或6點,安息日正式開始之前被埋葬的。見馬可福音十五34-37: “申初的時候,耶穌大聲喊著說:‘以羅伊!以羅伊!拉馬撒巴各大尼?’(翻出來就是:我的 神!我的 神!為甚麼離棄我?)35 旁邊站著的人,有的聽見就說:‘看哪,他叫以利亞呢!’36 有一個人跑去,把海絨蘸滿了醋,綁在葦子上,送給他喝,說:‘且等著,看以利亞來不來把他取下’。37 耶穌大聲喊叫,氣就斷了。”同樣,路加福音也記載著,耶穌的遺體是在安息日到臨之前,被安葬在墳墓裡的:見路加福音二十三54-56節: “那日是預備日,安息日也快到了。55 那些從加利利和耶穌同來的婦女跟在後面,看見了墳墓和他的身體怎樣安放。56 她們就回去,預備了香料香膏。她們在安息日,便遵著誡命安息了。”

註十四:爱恩.威尔逊(Ian Wilson): “ The Evidence of the Shroud ”;出版:Michael O’Mara Books Ltd; 英國伦敦,1986年;Pp38-43.

註十五:美國考古學家Paul C.Maloney 和其他植物學家發現花粉依靠風力,最遠的傳播距離是600英里,然而更重要的是:美國古花粉學家達豪教授(Dr.Dalh)發現: 在佛雷所鑑定的58種花粉當中,有32種花粉根本不依靠風力傳播,而完全依靠鳥類傳播。參考:Dr.P. Maloney : Science, Archaeology, and the Shroud of Turin ;USA;1998;另參考:Emanuela Marinelli:The questions on pollen grains on the Shroud of Turin and the Sudarium of Oviedo; USA;2012。

註十六:艾倫.溫玖教授,“都灵裹尸布发现探秘” (The Shroud Of Turin,an Adventure of Discovery );出版:Providence House Publishers;美國田納西;1998; P.79; 原文摘錄:

註十七:“Years earlier, Frei had identified pollens from this same plant on his sticky tape slides. At the time he took the sticky tape sample, he was unaware of the images of flowers on the Shroud, but it so happened that the tape Maloney was observing had been taken over the center of the same Cistus creticus flower that Alan had already identified. Thus Frei, Maloney with Dahl, and Alan, all working separately and at different times and using different methods, found the presence of Cistus creticus on the Shroud.”

註十八:中文翻譯:“早在很多年以前,佛雷就已经从那些胶带样品上确认了来自这种植物的花 粉。但是那个时候他还不知道裹尸布上有这种植物花卉的影像。但如此凑巧的是,麦罗尼拿去观察的那片样品带,正好是位于这些粉红色岩玫所在的那个位置的中央,而艾伦刚好已经在他之前发现了这些花卉。这样,佛雷、麦罗尼、达豪、再加上艾伦四人,在各自独立的研究范围内,在不同的时间里,使用不同的方法,却发现裹尸布上存在同一种叫“粉红色岩玫”的植物花卉”。

註十九:Emanuela Marinelli:“The questions on pollen grains on the Shroud of Turin and the Sudarium of Oviedo” ; USA; 2012;P.7.

註二十:約翰福音十九 40-42:“ 他們就照猶太人殯葬的規矩,把耶穌的身體用細麻布加上香料裹好了。41 在耶穌釘十字架的地方有一個園子,園子裡有一座新墳墓,是從來沒有葬過人的。42 只因是猶太人的預備日,又因那墳墓近,他們就把耶穌安放在那裡。”

註二十一:爱恩.威尔逊:“The Blood and the Shroud”; 1998; Pp54-60; 愛倫.溫玖博士夫婦:“The Shroud Of Turin,an Adventure of Discovery”;1998;P.94; Gilbert R.Lavoie, M.D 對這個問題給予最纖細的研究解答,見: “Tangible Evidence That Jesus Rose From the Death ”;Pp.73-83.

註二十二:爱恩.威尔逊:“The Blood and the Shroud”; P.55.

註二十三:阿维农.达宁(Dr. Avinoam Danin):“从植物影像和花粉证实都灵裹尸布的原产地是近东”(The Origin of The Shroud of Turin From The Near East as Evidenced by Plaint Images and By Pollen Grains );1998; USA。http://www.shroud.com/danin2.htm

註二十四:同上:原文:“Experimental studies with corona discharge by physicist O. Scheuermann produced images from flowers similar to the images found on the Shroud. Nearly thirty species have been identified visually from the Shroud images. This correlates significantly with the studies by forensic microscopist Dr. Max Frei, who took sticky tape samples from the Shroud in 1973 and 1978. He found many pollen grains on these tapes, and tentatively identified some fifty-eight genera or species, mostly from plants growing in the Near East. Gundelia tournefortii L., a thorn, is one of the plants whose images I identified near the anatomical right side of the head image.

Dr. Uri Baruch, palynologist with the Israel Antiquities Authority who made his M.SC. and Ph.D. dissertations on the flora of Israel, analyzed most of Frei’s 1973 sticky tape pollen specimens and ten of the twenty-five 1978 sticky tapes. He examined 165 pollen grains, of which 45(27.3%) were Gundelia tournefortii. ”

註二十五:“達寧:同上。“On some of the tapes, he found more than ten grains in an area less than 5×1 cm. When Baruch was collecting “pollen rain” at various sites in the Judean Mountains and Judean Desert, he never found at any site more than 1 or 2 grains of this plant. The images of the plant and the presence of so many of its pollen grains on the Shroud prove that blooming plants were placed on the Shroud, as the pollen grains could not have been deposited by wind. G. tournefortii blooms in Israel from February (in the semi-desert warm parts) to May (in Jerusalem), hence testifying the time these plants could have been placed on the Shroud. G. tournefortii grows only in the Near East; therefore, the Shroud could have come only from the Near East.”

註二十六:達寧:同上。 “The authenticity of the Near East as the source of the Shroud of Turin is completely verified to me as a botanist through the images and pollen grains of Gundelia tournefortii and the images of Zygophyllum dumosum leaves. Other important botanical findings, such as the images of some 200 fruits of two-three species of Pistacia and the reed Arundo donax, will be described and illustrated by photographs. Using my data base of more than 90,000 sites of plant distribution, the place that best fits the assemblage of the plant species whose images and often pollen grains have been identified on the Shroud is 10-20 km east and west of Jerusalem. The common blooming time of most of these species is spring = March and April.”

註二十七:巴貝特博士指出:“歷史告訴我們:僅有一個人曾經被諷刺性地戴上這頂偽裝成猶太王族的“荊冠”,這就是聖經所記載的耶穌“;“A Doctor At Calvary”;P.156;愛倫.溫玖博士:“ 由于在历史上,我们从来没有发现有第二个人曾经被戴上这样的“荆棘冠冕”,它们非常清楚的指证出裹尸布上的这个男人,就是被钉十字架的耶稣。” Mary and Alan Whanger: “Aspects of the Shroud in Botany and Related Art ”;http://www.ohioshroudconference.com/papers/p32.pdf; 2008; P.5. 同樣,K.Stevenson指出:另一個學者G.里奇博士(Dr.Giulio Ricci )也認為這是一起歷史上“孤立的案例”;見“Verdict on the Shroud”; P.35.