Nail marks on the wrist

作者:思項羽

耶穌的身體上有幾個“非祂莫屬”的獨特印記: 分別是荊冠、矛傷、鞭痕、及釘痕。根據聖經的記載,耶穌右肋的矛傷和手腕上的釘痕,甚至在耶穌復活之後,都依然被保留著,而且他還有意地將這些“記號”,顯示給一個不相信自己已經復活的門徒多馬看。照理說,復活之後的身體,早已“脫胎換骨”了,但這些舊傷痕為何被有意保留下來呢?難道它們有什麼特殊的意義嗎?

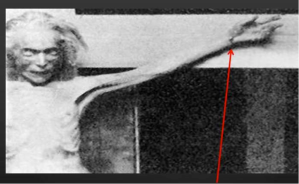

都靈裹屍布男人的左手腕下,有一快非常明顯的血漬, 顯示這似乎是被一個尖銳的硬物貫穿之後而留下的傷口。而右腕是否同樣有一個類似的傷口?我們憑肉眼似乎無法直接觀查到。但從他兩小臂上,各自有兩道鮮紅的血流痕來判斷(見友圖),毫無疑問,那裡也一定有一個類似的創口。

顯示這似乎是被一個尖銳的硬物貫穿之後而留下的傷口。而右腕是否同樣有一個類似的傷口?我們憑肉眼似乎無法直接觀查到。但從他兩小臂上,各自有兩道鮮紅的血流痕來判斷(見友圖),毫無疑問,那裡也一定有一個類似的創口。

而這個男人的左右手掌也非常奇怪:它們都只有四個手指頭,大拇指卻似乎神秘地“丟失”了。如果這是一幅繪畫作品的話,我們可以幾乎可以毫無疑問地肯定:畫家在這裡出現一個不可饒恕的疏失或遺漏。

創口、倒流的血痕、四指手掌,我們可能要問的第一個問題就是:它們反映一個什麼樣的真實的情境呢?它們是否就是這個男人,生前曾經遭受酷刑所留下的證據呢?反過來說:如果有人認為這是一個“藝術創作”, 那麼這些被“精心描繪”的細節,又要表達一個什麼樣的主題?

法國的外科醫生皮爾斯.巴貝特,是這個研究領域傑出的開拓者。由於職業的關係,在上個世紀30-40年代期間,曾經大量地為戰場上的士兵,實施包括截肢在內的各種外科手術,因此他後來所進行的針對性實驗,很多都是以“活體”來完成的(見左圖) — 包括使用剛截取下的手臂或腳掌(在人體神經尚未完全死去的情況下),或者是那些剛過世的死者。這種得天獨厚的條件,賦予他後來的研究結論,有一種其他人所無法企及的實證權威性。

法國的外科醫生皮爾斯.巴貝特,是這個研究領域傑出的開拓者。由於職業的關係,在上個世紀30-40年代期間,曾經大量地為戰場上的士兵,實施包括截肢在內的各種外科手術,因此他後來所進行的針對性實驗,很多都是以“活體”來完成的(見左圖) — 包括使用剛截取下的手臂或腳掌(在人體神經尚未完全死去的情況下),或者是那些剛過世的死者。這種得天獨厚的條件,賦予他後來的研究結論,有一種其他人所無法企及的實證權威性。

裹屍布男人是否是死于十字架酷刑所导致的各种並發症?這当然是巴贝特研究的重点,也是他最关心的问题。他在1950年所发表的《一个医生在各各他山》這部經典專著中,他深入地探討一系列與此相關的人體生理反應及後果:包括創傷、外出血、內出血、中央神經受損、痙攣、手足搐搦、肺積水、心包積液、窒息、死後出血等等,一個十字架受刑人,肯定會經歷的一個逐步升高的,不斷惡化的病變過程。

這個連鎖反應的起始點:可能是手腳出血,以及鞭傷的炎症。但也有可能是出於其它的原因。數小時或數天之後,受刑人就會因這些漸漸發展出的各種並發症而死亡。而巴貝特的研究則表明:痙攣所導致的內出血和窒息,才是最可能也最直接的死因。而這一切,都是從手腕上的那個創口而開始的。故此,巴貝特花了很多精力,重點研究手腕上的傷口,如何導致了下面一系列的連鎖性病變?

巴貝特首先從男人前臂,從手腕部一直延伸到肘底端,那兩道鮮紅的血流痕(後來被稱為“雙流痕”)上,發現了他被釘十字架的“鐵證”。這兩道血流一粗一細,呈現奇怪的,由低到高的“倒流”狀。而按照一般重力學的原理,如果手臂是自然下垂的,那麼血跡的流向,就應該是剛好與此相反的。因此這裡只有一種情形,可以解釋這種“反常”現象:就是這個男人的手臂,應該是被向上吊起來,高過頭頂的,並且被釘死在一個硬物上。這時候傷口的出血,既不會太多,也不會太快,而是一點一點地滲出,依照重力的原理,從手腕背,緩緩流向肘底,凝結,或滴落到地上,最終就形成了一條我們目前所看到的,彷彿是是由下到上的奇怪的“血徑”。而這樣一種獨出心裁,漫長而痛苦的死亡過程,除了釘十字架之外,人類目前沒有第二種已知的酷刑,具備上述的特徵。

巴貝特準確地計算出,當雙臂向上伸展,達到和身體中軸線形成一個大約65度的夾角時,血流的走向,就恰好形成裹屍布影像上的那種路線。那麼說明十字架的受刑人,雙掌被釘之處,是位於鐘錶上10點和2點位置上(註一)。

但為什麼裹屍布男人的手臂上,會有兩條這樣的血徑呢?這也是巴貝特非常想要知道的。因為在他之前,還沒有任何人合理地解釋過。他測量到這兩道血流,和身體中軸線之間的夾角,分別是65度和55度,換句話說,血流在行進的過程中,曾經出現路線稍許“改變”的情形,這又是為什麼呢?

這裡同樣只有一種可能性:那就是這個人的身體,在十字架上不斷地重複著一個“舉起-落下”的動作,以至於他的手臂和十字架之間的那個角度,也在不斷地發生改變。或者,用後代科學家們的話來說,就是一種類似“拉鋸”(Seesaw Motion)般的(註二),機械的動作重複。其背後的生理機制,後來巴貝特通過實驗發現:乃是由抽筋和肺氣腫所導致的。為了呼吸,受刑人必須不停地以腳釘為支撐點,將身子挺起來,吐出肺部中所積累的二氧化碳,吸入空氣。但是這種將身體抬起的姿勢,受刑人不可能支持得太久,他的身體很快還要再垂落下來。直到最終,當受刑人精疲力盡,再無力挺身的時候,就會因窒息而亡(註三)。而羅馬士兵,有時候為了加速受刑人的死亡,也會採取打斷小腿骨的方式,使受刑人因無法挺身,而立刻死亡,這一點,我們下面還要詳談。

而手腕釘痕的位置,巴貝特也發現:它和一般人的常識和想像,大相徑庭。 17世紀之前幾乎所有的畫家,在描繪十字架上的耶穌時,都會以掌心,作為釘子進入的位置,(見下圖)而且,這種畫法一直延續至今。但都靈裹屍布男人釘痕,卻是位於手腕部。這是為什麼呢,難道,這裡有什麼我們所不知道的秘密嗎?

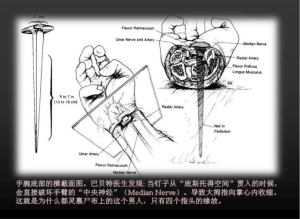

巴貝特真人實驗的結果:他發現如果釘子在掌心的位置,它所能支撐的最大重量大約只有100磅。一但超過這個上限,那麼整個手掌,在10分鐘之內就會被撕裂開來(註四)。而裹屍布上的男人,他身高至少在1.75米之上。按照巴貝特的估計,體重可能有240磅。如果釘子上從他的手掌心超過的話,那麼過不了一會兒,他整個身體就會從十字架上脫落下來– 這對於一個職業的,執行過很多類似的死刑程序的羅馬劊子手來說,是一個絕對不可能犯的低級錯誤。那麼唯一一個可能的位置,巴貝特發現,就是位於手腕腕中間一個叫做“底斯托得空間” (space of Destot)的位置(見下圖),這裡由於沒有掌骨的障礙,釘子將會十分容易進入。相連的腕骨和掌骨雖然會被撐開,卻不會折斷或撕裂,因此整個身體,就可以被可以牢牢地懸掛在十字架上(註五)。

那麼,為什麼裹屍布上的男人只有四個手指頭呢?這或許是巴貝特最有名,也最具有說服力的一個發現。在此之前,沒有任何人,令人信服地從解剖生理學的角度,解釋這個現象。巴貝特發現很多對此困惑不已的中世紀的畫家,往往在他們的繪畫中,將這個“遺失”的大拇指給補畫上去。而巴貝特自己,在此之前也不明白這是為什麼。直到有一天,他偶然使用一個剛剛截取下來的手臂做實驗的時候,才不經意地發現了其中的奧密。巴貝特在他的著作中,是這樣描述的:

那麼,為什麼裹屍布上的男人只有四個手指頭呢?這或許是巴貝特最有名,也最具有說服力的一個發現。在此之前,沒有任何人,令人信服地從解剖生理學的角度,解釋這個現象。巴貝特發現很多對此困惑不已的中世紀的畫家,往往在他們的繪畫中,將這個“遺失”的大拇指給補畫上去。而巴貝特自己,在此之前也不明白這是為什麼。直到有一天,他偶然使用一個剛剛截取下來的手臂做實驗的時候,才不經意地發現了其中的奧密。巴貝特在他的著作中,是這樣描述的:

“但是我所做的這些實驗,還有另一個非常令人吃驚的事情在等待著我。我前面已經強調過這一點,就是這些手臂,都是在做手部的手術的時候被截取下來的,它們都還有生命。現在,在第一例的實驗中我已經觀察到了,其后又多次地觀察到:每當釘子從腕肘的這個柔軟的部位被正面釘進去的時候,手掌是朝上的,大拇指立刻就會劇烈彎曲,並向掌心收縮,這是由於手掌的肌肉痙攣所導致的。情形就如同我們在裹屍布上所看到的一樣。而其它的四個手指頭卻隻會有非常些微的彎曲。這個現象極其有可能是刺激手腕肌腱,所導致的反射作用。” (註六)

換句話說:當釘子從裹屍布男人手腕中央的“底斯托得空間”穿過的時候,他的大拇指,因為中央神經(Median Nerve)的破壞,而出現向掌心内弯曲收缩的現象,再加上去世時所產生的“屍僵”現象,導致他的大拇指看起來就似乎是“消失”了。這就是為什麼,我們在影像上會看到這個男人只有四個手指頭的緣故。難道一個中世紀的偽造者,會有如此超前的人體生理學的知識?

對此,英国的历史学家爱恩.威爾遜後來在他著作中說:歐州的聖像繪畫藝術,一直到18世紀的“巴洛克時期”,才有極其少數的藝術家,首次描繪出耶穌手掌釘痕的準確位置。而在此之前,上千位的中世紀藝術家的作品,都是基於“想像”而不是科學的精確,將釘痕的位置描繪於掌心的正中央。但是在巴洛克時代,由於都靈裹屍布之前已經有定期的展出,藝術家們這才或多或少,有機會發現都靈裹屍布上的這個奧密。但是如果說有一個“狡猾”的藝術家,早在14世紀,就已經無師自通地掌握了釘痕的位置是在“底斯托得空間”;它會產生“雙流痕”血跡;大拇指會因為“中央神經”的傷害而內缩…等人體生理學的知識,則這樣的“相信”,未免不蒂于是痴人说梦(註七)。 (見下圖)

巴貝特還證明:由於中央神經不僅僅是一個運動神經,同時也是感覺神經,因此裹屍布男人所受的,就是一種極其疼痛的,可怕的折磨。按照巴貝特的解釋,正是手部的這個中央神經的破壞,導致了受刑人後來的一系列並發症:包括性進行的痙攣,手腳抽搐、肺氣腫、以及最後的窒息(註八)。因此,毫無疑問可以肯定的是:耶穌被釘十字架死亡的直接原因,就是來自手腕上的這個傷口。

巴貝特還證明:由於中央神經不僅僅是一個運動神經,同時也是感覺神經,因此裹屍布男人所受的,就是一種極其疼痛的,可怕的折磨。按照巴貝特的解釋,正是手部的這個中央神經的破壞,導致了受刑人後來的一系列並發症:包括性進行的痙攣,手腳抽搐、肺氣腫、以及最後的窒息(註八)。因此,毫無疑問可以肯定的是:耶穌被釘十字架死亡的直接原因,就是來自手腕上的這個傷口。

相比於手腕的釘傷,巴貝特發現:雖然腳掌上的釘子沒有那樣“致命”,然而卻是一個延長受刑痛苦的關鍵。劊子手會 將受刑人的雙腿向上拱起大約30度左右,這時候整個腳掌,就可以被五指分開地平置於十字架的立樁上,一根釘子很容易從腳掌的軟骨中間橫貫而過。而正因為雙腳有那樣一個30度左右的“拱起”,因此受刑人才有可能依靠一個向上挺身的動作,來減輕自己手腕上那個向下的拉力,同時降低痙攣,增加呼吸。然而,裹屍布男人的雙腳掌被釘的方式,也完全迥異於中世紀古老的觀念:譬如在中世紀的繪畫裡面,耶穌的雙腳通常是分開被釘於立樁的兩側;或者右腳掌被置於左腳掌上,而身體重量的支撐點,很多畫家都會想像有一塊所謂的“腳墊木”(Suppedaneum)(見友圖)。但巴貝特指出:這些藝術的“想像”,都不是真實的歷史。實際的情況是:耶穌左腳掌,是被置於右腳掌上方的,劊子手用一根長約4.5英寸(11.43厘米)的釘子,直接將它們釘牢在立樁上,根本不存在所謂的“腳墊木”,也不需要(註九)。

將受刑人的雙腿向上拱起大約30度左右,這時候整個腳掌,就可以被五指分開地平置於十字架的立樁上,一根釘子很容易從腳掌的軟骨中間橫貫而過。而正因為雙腳有那樣一個30度左右的“拱起”,因此受刑人才有可能依靠一個向上挺身的動作,來減輕自己手腕上那個向下的拉力,同時降低痙攣,增加呼吸。然而,裹屍布男人的雙腳掌被釘的方式,也完全迥異於中世紀古老的觀念:譬如在中世紀的繪畫裡面,耶穌的雙腳通常是分開被釘於立樁的兩側;或者右腳掌被置於左腳掌上,而身體重量的支撐點,很多畫家都會想像有一塊所謂的“腳墊木”(Suppedaneum)(見友圖)。但巴貝特指出:這些藝術的“想像”,都不是真實的歷史。實際的情況是:耶穌左腳掌,是被置於右腳掌上方的,劊子手用一根長約4.5英寸(11.43厘米)的釘子,直接將它們釘牢在立樁上,根本不存在所謂的“腳墊木”,也不需要(註九)。

巴貝特對十字架犧牲者的生理反應的研究,30多年之後,被一個極其偶然的考古發掘所證實。 1968年,在耶路撒冷附近的一個古墓當中,一個名為約哈南(Johanan)的年輕猶太男人的遺骨被發現,他年約25-28歲,與耶穌同時代,亦死於十字架。出土時,他的右跟骨(right calcaneus)被發現依然保留著一根長約4.5英寸的鐵釘(見左圖)。而手上的釘痕,也剛好是位於腕部附近,和巴貝特所描述的位置完全吻合(註十)。而另一個令人驚訝的地方在於:考古學家發現了這個可憐的年輕人小腿骨,已經被劊子手所打斷。這和《約翰福音》所載,羅馬兵丁為了加速和耶穌同釘十字架的兩犯人的死亡,而打斷他們小腿骨一事,有異曲同工之妙。此一發現同時也反證出: 巴氏所指受刑人必須依靠腳釘為支撐,來挺身呼吸的論點,完全正確。一旦小腿骨被打斷,犯人不可能再挺身呼吸,自然立刻死亡(註十一)。

巴貝特對十字架犧牲者的生理反應的研究,30多年之後,被一個極其偶然的考古發掘所證實。 1968年,在耶路撒冷附近的一個古墓當中,一個名為約哈南(Johanan)的年輕猶太男人的遺骨被發現,他年約25-28歲,與耶穌同時代,亦死於十字架。出土時,他的右跟骨(right calcaneus)被發現依然保留著一根長約4.5英寸的鐵釘(見左圖)。而手上的釘痕,也剛好是位於腕部附近,和巴貝特所描述的位置完全吻合(註十)。而另一個令人驚訝的地方在於:考古學家發現了這個可憐的年輕人小腿骨,已經被劊子手所打斷。這和《約翰福音》所載,羅馬兵丁為了加速和耶穌同釘十字架的兩犯人的死亡,而打斷他們小腿骨一事,有異曲同工之妙。此一發現同時也反證出: 巴氏所指受刑人必須依靠腳釘為支撐,來挺身呼吸的論點,完全正確。一旦小腿骨被打斷,犯人不可能再挺身呼吸,自然立刻死亡(註十一)。

現在我們要回到開頭的那個問題:聖經並沒有明確地說明耶穌手上的釘痕,具體是在哪個位置?因此2000年以來,人們一直以“想像”,而不是歷史的真實、科學的嚴謹,來作判斷的依據的。一些基督徒甚至會認只要對神有“信心”,則萬事足已,何必執著於一些“肢末細節”?然而,筆者對這個問題的回答是:如果耶穌真是那位“全知全能”的上帝,那麼祂的真實性就“必然”,體現在人類智力所無法理解的,一切宏觀或微觀的自然現象上,包括手腕釘痕,這樣看上去似乎是無關緊要的“細節”中。

基督教信仰,完全奠基在一個真實的歷史上。如果耶穌被釘十字架,不是一次偶然的事件(如同那位可憐的約哈南那樣),也不是一個異想天開的“杜撰”,而是出於救恩的必然和上帝的預定,則任何人類常見的“疏失或遺漏”,哪怕是在最細小的地方,都不可能出現。而耶穌手腕上的釘痕,證明了祂設計無比精確的完美:它使預言變成了現實。一如約翰福音十九36所描述的那樣:“ 這些事成了,為要應驗經上的話說:‘他的骨頭一根也不可折斷’。”

參考

註一:皮爾.巴貝特(Pierre Barbet): 《The Doctor At Calvary》;Published by: Roman Catholic Books, Harrison ; NY;USA;1953;Pp.95-96。

註二:William Meacham;1983.

註三:巴貝特從生理學的角度,極其詳細地描述了十字架受刑人一系列特殊的綜合生理反應:如痙攣、肺積水、內出血、窒息,以及發炎等,以至於受刑人必須不停地重複這種“一上一下”的挺身呼吸,以便排出肺部中的二氧化碳。見:Pp.76-77; Pp.168-170.

註四:皮爾.巴貝特:1953;P.98.

註五:皮爾.巴貝特:1953;Pp102-103.

註六:同上:P.104 页。“But these experiments had yet another surprise in store for me. I have stressed the point that I was operating on hands which still had life in them immediately after the amputation of the arm. Now, I observed on the first occasion, and regularly from then onwards, that at the moment when the nail went through the soft anterior parts, the palm being upwards, the thumb would bend sharply and would be exactly facing the palm by contraction of the thenar muscles, while the four fingers bent very slightly, this was probably caused by the reflex mechanical stimulation of the long flexor tendons.”

註七:爱恩.威爾遜:1998;P.36.

註八:同上;P.104.

註九:皮爾.巴貝特:1953;Pp.106-112.

註十:不同的考古學家對1968年的這次著名的考古發現均有報告。我們這裡摘錄William Meacham 1983年的研究報告所總結的要點 :“The wrist-nailing of the Shroud image is highly significant, as it contradicts the entire tradition in Christian art from the first crucifixion and crucifixion scenes of the early 6th century (hardly 200 years after crucifixion was abolished) down to the 17th century, of placing the nails in the palms (McNair 1978:35). The few portrayals thereafter (Van Dyck, Rubens) of nailing in the wrist have been considered influenced by the Shroud or chronological markers for dating it. Similarly, the impaling of both feet with a single nail occurs in art only in the 11th century and after. Again, the Shroud is construed by some as the origin of the trend, by others as influenced by it. The style of nailing of wrist and feet was confirmed as Roman by a recent archaeological discovery. The first human remains with evidence of crucifixion were unearthed by bulldozers at Giv’at ha-Mivtar, near Jerusalem, in 1968. Among the stone ossuaries of 35 persons deceased ca. A.D. 50-70, one marked with the name Johanan held the remains of a young adult male whose heel bones were riveted by a single nail with traces of wood adhering to it (Tzaferis 1970). At the wrist end of the forearm, a scratch mark as if from a nail was identified on the radial bone; parts of the scratch had been worn smooth from “friction, grating and grinding between the radial bone and the nail towards the end of the crucifixion” (Haas 1970:58), a grim confirmation of the seesaw motion deduced by Barbet to have characterized the final agonies of the Shroud man.”

註十一:約翰福音十九31-33:“31 猶太人因這日是預備日,又因那安息日是個大日,就求彼拉多叫人打斷他們的腿,把他們拿去,免得屍首當安息日留在十字架上。32 於是兵丁來,把頭一個人的腿,並與耶穌同釘第二個人的腿,都打斷了。33 只是來到耶穌那裡,見他已經死了,就不打斷他的腿。”